Wittgenstein

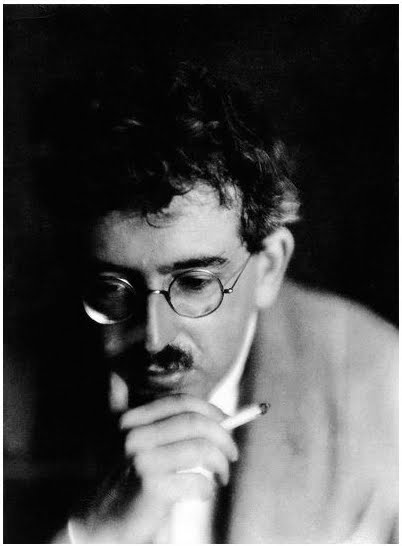

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) es considerado en la actualidad como uno de los filósofos más originales e influyentes del siglo XX. Sin embargo, a pesar de que dos escuelas filosóficas bien conocidas creyeron encontrar en sus métodos y pensamientos no pocos motivos de inspiración y confirmación (el neopositivismo del Círculo de Viena y la filosofía del lenguaje ordinario de Óxford o filosofía analítica), él mismo rechazó ser identificado con ninguna de ellas. Por otra parte, aunque se acostumbra a inscribir su trabajo filosófico en el ámbito de la llamada filosofía del lenguaje y del giro lingüístico (Rorty) experimentado por la filosofía desde Nietzsche, cabe defender la tesis de que Wittgenstein no dejó de ser, en el fondo, un autor metafísico, aunque de forma muy peculiar. Debemos aclarar, pues, qué tipo de pensamiento nos ha legado Wittgenstein, cuál era su intención filosófica y qué retos plantea a la filosofía y a la teología. Probablemente, así resulte mejor dibujado el perfil de su genial e indiscutible figura filosófica.

Índice

1. Contexto histórico e intelectual

2. Vida, escritos e intención de fondo

3. La primera filosofía del lenguaje

4. La segunda filosofía del lenguaje

1. Contexto histórico e intelectual

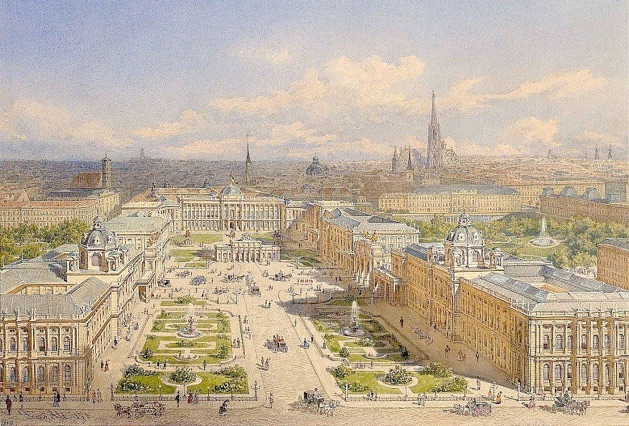

Ludwig Wittgenstein nació el 26 de abril de 1889, en una casa palacio de Viena, la capital política y cultural de la monarquía dual austro-húngara. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) dio al traste definitivamente con el imperio de los Habsburgo, pero las dos últimas décadas mostraron una Viena creativa y pionera en arte, arquitectura, música, literatura, psicología y filosofía. Esta cultura modernista de principios de siglo tuvo eximios representantes y promotores en figuras como Robert Musil y Karl Kraus en literatura, Johannes Brahms, Gustav Mahler y Arnold Schönberg en música, Adolf Loos en arquitectura, Gustav Klimt y Oskar Kokoschka en pintura, Sigmund Freud en psicología, etc., etc. La decadencia del imperio contrastaba con la efervescencia cultural de tantos y tantos movimientos que buscaban un lenguaje alternativo a los valores oficiales del imperio y reino, sentidos ya como desgastados y defendidos con una retórica hueca. Por la casa palacio de los Wittgenstein desfilaron, en numerosas veladas literarias y musicales, las personalidades más destacadas del abigarrado mundo cultural de la Viena de Francisco José. Karl, el padre de Ludwig, fue un mecenas de las artes que en la literatura y la música buscaba el complemento personal indispensable al éxito profesional y económico de que ya gozaba como famoso magnate de industrias siderúrgicas.

El estallido del conflicto bélico entre los Balcanes y la monarquía austríaca se produjo con el asesinato, en Sarajevo, del archiduque Francisco Fernando (28 de junio de 1914), quien era el príncipe heredero de la corona dual. Este hecho, sin embargo, constituyó el precipitado de las tensiones económicas y políticas que se arrastraban desde la guerra franco-prusiana de 1870-1871 y que tenían por protagonistas a las potencias europeas del momento. La rivalidad franco-alemana por los conflictos de Marruecos, las fricciones entre Viena y Moscú por el control de los Balcanes, la intervención de Gran Bretaña como potencia imperialista y el formidable crecimiento de la economía alemana acabaron cristalizando en dos coaliciones político-militares: básicamente, Gran Bretaña y Francia, a quienes se sumó Rusia, por una parte, y Alemania y Austria-Hungría, por la otra. Como es sabido, el conflicto adquirió pronto dimensiones internacionales al arrastrar a la guerra a Japón y a Estados Unidos. El 11 de noviembre de 1918, el emperador Guillermo II se vio obligado a firmar el armisticio y a aceptar las condiciones francesas de reparación. Se ponía así punto y final a la historia de un imperio cuya necrológica ya venían cantando las nuevas ideas políticas y culturales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta cultura vienesa, sometida a la crisis inevitable del fin-de-siècle, configuró el universo simbólico de Ludwig Wittgenstein.

Lo que había de común en todos estos intentos vanguardistas de superación de la cultura imperial fue la necesidad de encontrar un lenguaje que fuera capaz de representar un nuevo orden de cosas. Hacia 1910, artistas, científicos, literatos, músicos y pensadores en general que no se sometían a los cánones ideológicos del imperio compartían la preocupación por los simbolismos, los medios de expresión y, en general, por el lenguaje en cuanto figura o representación de una realidad que se quería más auténtica, radical, sincera. Los prejuicios culturales de una época clásica ya marchita y los privilegios de clase de una sociedad que el proletariado estaba conquistando a sangre y fuego manifestaban a las claras la falsedad y la hipocresía de un mundo que se deshacía, corrompido, en migajas. La crisis del lenguaje, como Kraus denunciaba de manera mordaz, era la representación más evidente de la crisis de un mundo envuelto en la decadencia de su esplendor y gloria pasadas. La ambigüedad del lenguaje oficial obligaba a un esfuerzo personal de máxima honestidad con el propio lenguaje y con la propia vida. En este clima de asfixia cultural, Ludwig Wittgenstein tuvo que experimentar que los auténticos valores éticos, estéticos y religiosos no podían servir a intereses instrumentales y que exigían un respeto absoluto, que sólo es posible en un tipo de vida arraigado en lo trascendente: lo absoluto no se presta a compromisos.

2. Vida, escritos e intención de fondo

La familia de los Wittgenstein procedía de antepasados judíos, aunque Hermann Christian Wittgenstein y Fanny Figdor, los tatarabuelos paternos de Ludwig, se habían convertido al protestantismo y, al nacer Ludwig, el hijo menor de Karl y Poldy, ya se encontraban plenamente asimilados a la cultura vienesa. En la ciudad imperial, los Wittgenstein gozaban de enorme respeto y consideración social, y ayudaban económicamente a más de un talento de las artes y de las letras. Karl era un hombre de negocios muy rico y pasaba por ser el empresario industrial quizá más hábil del imperio austro-húngaro. Su esposa se llamaba Leopoldine Kalmus, cariñosamente Poldy, y poseía un talento especial para la música: se dice de ella que interpretaba partituras al piano prima vista. La inmensa riqueza procedente de las industrias de Karl les permitió llevar una vida al estilo de la más distinguida aristocracia y codearse así con la flor y nata de la sociedad. Tuvieron ocho hijos: Hermine, Hans, Kurt, Rudolf, Margarethe, Helene, Paul y Ludwig. Todos fueron educados por preceptores particulares en el palacio familiar de la Alleegasse. El joven Ludwig poseía un claro talento para la técnica, una fina sensibilidad para la ética y una gran capacidad para valorar la música, la literatura y el arte en general.

A los 14 años, Ludwig pasó a estudiar una secundaria de perfil técnico en la Realschule de Linz (1903-1906). Por entonces, su hermana Margarethe orientó su preocupación existencial hacia la filosofía de Schopenhauer, la psicoanálisis de Sigmund Freud y el ideal crítico-literario de Karl Kraus. Le atormentaba la idea del suicidio, que había visto tristemente convertida en realidad en sus hermanos Hans y Rudolf y en el famoso escritor Otto Weininger. Ludwig comprendió muy pronto que, si la sexualidad es incompatible con la honestidad, como quería Weininger, sólo le quedaba una alternativa: luchar éticamente consigo mismo y convertirse en un genio o si no morir, dado que no valdría la pena seguir viviendo. A lo largo de su vida, su propia orientación, al parecer, bisexual no quedó al margen de pareja exigencia de una postura ética radical sobre sí mismo.. Entre 1906 y 1908 continuó su formación en la Escuela Técnica Superior de Charlottenburg de Berlín. Pero sus intereses personales ya estaban soldados más bien a las clásicas cuestiones de la filosofía. En el otoño de 1908, con 19 años de edad, se trasladó a Manchester a estudiar aeronáutica y se inscribió en la sección de construcción de máquinas de la Universidad. Muy probablemente su padre quería extender el negocio del acero por el mundo de la incipiente mecánica aeronáutica. Pero allí quiso el destino que le cayeran en las manos los Principia Mathematica de Russell–Whitehead. Su lectura le produjo un impacto fascinante: toda la matemática podía derivarse de unos cuantos principios lógicos fundamentales. ¿No se hallaría, pues, en la estructura lógica del pensar, del decir y del acaecer del mundo la solución a todos los problemas de la filosofía?

Siguiendo el consejo de Gottlob Frege de estudiar lógica formal con Bertrand Russell, el 1 de febrero de 1912 abandonó la ingeniería aeronáutica y se matriculó en el Trinity College de Cambridge para consagrarse a la filosofía de la matemática. Russell supo reconocer en seguida el genio de su discípulo, aunque no compartía la forma como Ludwig unía la inclinación por la filosofía al ideal de una moral de la integridad, de la decencia para con uno mismo (anständig). De esta época proceden también algunos hechos biográficos que le permitieron superar el desprecio que sentía hacia la religión. La lectura, por ejemplo, de Las variedades de la experiencia religiosa de William James le mostró que la religión y el sentimiento místico de la vida constituían la fuente para la propia superación moral, para los valores interiores. A principios de 1913, el discípulo ya superaba al maestro y sus proyectos respectivos resultaban incompatibles: Ludwig analizaba la lógica, no para encontrar una nueva ciencia que unificase el saber, sino para formular una correcta teoría de la proposición (der Satz) que le permitiera deslindar lo que puede decirse con sentido de aquello que, por su carácter absoluto y trascendente, sólo puede ser vivenciado en primera persona. El enfoque de su filosofía siempre fue metafísico en la intención.

En el mes de septiembre de 1913 dictó unas Notas sobre lógica para Russell. Y después se aisló del mundo en Noruega, junto al fiordo Skjölden, donde trabajó por substituir la doctrina russelliana de los tipos lógicos por una teoría del simbolismo lógico que hiciera directamente perspicuo lo que puede decirse y lo que solamente puede mostrarse a través del lenguaje. Quería probar así que todas las proposiciones de la lógica no son otra cosa que generalizaciones de tautologías, como conseguirá asentar en el Tractatus. En la primavera de 1914 le visitó el filósofo George Edward Moore, a quien dictó una síntesis de las investigaciones que había llevado a cabo hasta entonces, las así llamadas Notas dictadas a Moore. Cuando estalló la guerra entre Austria-Hungría y Serbia el 28 de julio de 1914, Ludwig se encontraba de veraneo en Viena y decidió alistarse voluntariamente en el ejército de su patria para poner a prueba su coraje, poder mirar la muerte cara a cara y encontrar así la luz de la vida, convirtiéndose en un hombre renacido. Queriendo resolver los problemas fundamentales de la lógica, en el fondo deseaba poder hacer una experiencia religiosa que cambiase radicalmente su vida. Durante la Gran Guerra escribió en cuadernos abundantes anotaciones tanto filosóficas como personales. Éstas últimas muestran a las claras sus convicciones éticas y espirituales. Ambas series de apuntes se han publicado, por desgracia, separadamente, pues la segunda contiene la razón de ser de la primera. Se trata, respectivamente, del Diario filosófico (1914-1916) y de los Diarios secretos (1914-1916). Al finalizar la contienda ya había acabado su trabajo de lógica, su investigación sobre la estructura lógica de la proposición con sentido. Con el título de Tratado lógico-filosófico fue publicado en el año 1921 en una revista de lengua alemana, pero al año siguiente conoció una edición bilingüe alemán-inglés. Con esta obra Ludwig Wittgenstein creía haber resuelto tanto la cuestión del sentido de la vida como los problemas relativos a la lógica del lenguaje. Todo ello descansaba en una concepción trascendente de la existencia, que a través de la ética, la estética y la mística mostraba, en la forma de la vida, lo que el lenguaje no puede decir con proposiciones significativas. Por eso la obra acaba imponiendo el deber del silencio sobre lo más alto (das Höhere).

La segunda época corresponde a los años entre 1919 y 1929. Primero se preparó en una Escuela de Magisterio de Viena y se convirtió así en maestro de escuelas rurales de primaria en la Baja Austria. Dio carpetazo, pues, a la filosofía académica, pues creía haber (de)mostrado que todas las cuestiones de la gran tradición filosófica no eran sino pseudo-problemas, causados por la mala comprensión de la lógica del lenguaje, o sea, de la distinción entre lo que puede expresarse a través del lenguaje y de aquello sobre lo que hay que callar para respetarlo cabalmente. Donó a sus hermanos, igualmente ricos, toda la fortuna que había heredado de su padre y se consagró, sin importarle sueldo ni ambiente, a lo que él llamaba la enseñanza del Evangelio a los niños, en la línea de la lectura ética que Tolstój hiciera de los Evangelios, cosa que se refiere a la orientación de fondo con que enseñaba las materias típicas de la época y al sentido ético trascendente que daba a su profesión docente. Fue un maestro excelente que luchó por elevar tanto el nivel cultural como la sensibilidad ética, espiritual y estética de sus alumnos. Pero fracasó por su carácter autoritario y aristocrático, y por la insatisfacción personal que arrastraba desde la Primera Guerra Mundial, ya que no había conseguido retornar de aquella experiencia como un hombre renacido. La falta de sentido por la vida, una cierta inclinación al suicidio, la pérdida histórica del mundo simbólico que se había hundido junto con el Imperio austro-húngaro y las dudas crecientes sobre el dogmatismo del Tractatus no le dejaban vivir en paz. Sus amigos de Cambridge, sobre todo el famoso economista John Maynard Keynes y el entonces estudiante (luego relevante matemático) Frank P. Ramsey reclamaban, además, su presencia en la Universidad.

Regresó a Cambridge a principios de enero de 1929, después de haber construido, desde 1926 y cual arquitecto en substitución de Paul Engelmann, una casa para su hermana Margarethe. El Círculo de Viena, dirigido por Moritz Schlick, admiraba el Tractatus desde el punto de vista del criterio empirista de demarcación del sentido. Pero Wittgenstein consideraba errónea esta actitud antimetafísica del Círculo, como pronto comprendieron Carnap, Feigl y Waismann. En el mes de junio de 1929, Ludwig obtuvo el doctorado en Cambridge presentando a examen simplemente su famoso trabajo de guerra. Una beca de investigación de cinco años le hizo posible la vuelta académica a la filosofía. Pero su método de análisis del lenguaje ya había cambiado. La Conferencia sobre ética, pronunciada durante el otoño de 1929, conserva, ciertamente, la concepción del lenguaje como límite hacia el trascendente, pero abandona el atomismo lógico del Tractatus e inicia el método de análisis del lenguaje ordinario que hará famoso al llamado, por este giro analítico, “segundo Wittgenstein” o Wittgenstein II. La década de los treinta es de las más prolíficas en su producción filosófica: hay que destacar los apuntes de clase tomados por sus alumnos y las reflexiones dictadas por él mismo y editadas bajo el título de Cuaderno azul y Cuaderno marrón, así como sus preciosas anotaciones en libretas que han sido editadas como Cultura y valor y como Movimientos del pensar, aparte de los manuscritos que dieron origen a muchas otras reflexiones sobre psicología, estética y creencia religiosa, colores, matemáticas y gramática. Resulta común a todos estos trabajos la convicción, ahora nueva, de que es la gramática, y no la lógica matemática, la que establece qué uso del lenguaje está dotado de sentido y cuál no. Sin embargo, el ya famoso autor del Tractatus convertido en profesor de filosofía sigue persiguiendo la misma meta: al pretender alcanzar la máxima claridad posible respecto del lenguaje, quiere disipar la angustia existencial que acompaña a los problemas filosóficos, especialmente a la cuestión del sentido de la vida humana.

Las Observaciones filosóficas, que a la sazón escribía Wittgenstein, estaban dedicadas “a la gloria de Dios”, como Bach hiciera con su música. Ello manifiesta que para Wittgenstein una civilización sin anhelo de trascendencia, como la de entre-guerras y, más aún, la posterior a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), no merecía el nombre de cultura. Si una civilización no muestra nada más que lo que dice, ya no es capaz de decir nada que sea humanamente interesante. Se ve, pues, aquí en acto la radicalización de aquella famosa distinción del Tractatus entre lo que se puede decir y lo que sólo se puede mostrar. El nuevo método de análisis del lenguaje, basado en los Sprachspiele, juegos de lenguaje, pretendía lo mismo: poner el decir con sentido al servicio del mostrar. El filósofo no tiene nada que decir, sino algo que mostrar. Por consiguiente, debe abstenerse de construir pseudo-proposiciones filosóficas, que son señal del embrujo del lenguaje por las esencias intemporales. Y únicamente de este modo contribuirá realmente a que lo más alto, vivido personalmente en la radicalidad de la ética, la estética y la mística, ilumine la obscuridad cultural de su época. Esta convicción fue constante en la vida y obra de Wittgenstein. Y va pareja de un rechazo igualmente inalterado de toda teoría ética, estética o religiosa. Por tanto, quienes han querido ver una incompatibilidad radical entre el Wittgenstein del Tractatus y el “segundo” Wittgenstein, yerran en la intención de fondo, por no ver que el cambio de método perseguía la misma inclinación metafísica: contemplar el mundo a la luz de la eternidad, vivenciando el valor ético y estético absoluto, aunque sin poder construir ninguna teoría del ser.

A partir de 1935, las dudas sobre el valor de su trabajo filosófico y la sensación de falsedad que le producía la vida académica le llevaron a plantearse la idea de abandonar la absurda profesión de docente de filosofía. Se retiró así otra vez, entre 1936 y 1937, a su cabaña, aislada, de Noruega, para buscar en sí mismo, quizá en Dios, la solución del carácter problemático de la vida humana. Durante noviembre y diciembre de 1937 escribió la primera parte de las Observaciones sobre los fundamentos de la matemática. De estos meses de reclusión voluntaria proceden anotaciones bellísimas sobre la resurrección de Cristo y sobre la fe trascendente. Según Wittgenstein, sólo el amor puede creer en la resurrección. Pero este amor redentor únicamente es posible si Dios mismo nos redime. Todo lo que nosotros podemos hacer es confesar el fallo de nuestros pecados. El estallido de la Segunda Guerra Mundial mostró, en cambio, que el pecado de una civilización sin humanidad, sin anhelo de trascendencia y que idolatraba las ciencias de la naturaleza volvía a amenazar a Europa y al mundo entero. Wittgenstein encontró la manera de trabajar, primero, como recadero en la farmacia del Guy’s Hospital de Londres y, después, como asistente de laboratorio en Newcastle, mientras seguía impartiendo clases en Cambridge cada dos fines de semana y elaborando el manuscrito de la obra que se publicaría póstumamente bajo el título de Investigaciones filosóficas (1953). En 1943 propuso a la Cambridge University Press la publicación conjunta del Tractatus y de las Investigaciones filosóficas: para él constituían dos maneras diversas de preservar lo mismo, lo trascendente. Pero no consiguió presentar nunca un manuscrito acabado de la segunda obra: sus oscilaciones entre filosofía de la matemática y filosofía de la psicología, amén de su estado depresivo y del deseo de abandonar la cátedra, impidieron dar forma final al texto. Las entradas de los cuadernos de postguerra abundan en el pesimismo cultural del autor. Cree que la ciencia y la industria deciden las guerras, y que esta civilización que sólo confía en el mito del progreso científico acarreará el final de la humanidad al substituir al espíritu por la máquina y al alejarse de Dios. Durante el verano de 1947 se decidió a abandonar definitivamente la carrera de profesor universitario y renunció a su cátedra.

Desde entonces se fue recluyendo en diferentes lugares, para estar sólo y trabajar mejor: en Swansea, Dublín, Red Cross, Connemara, etc. No sólo estos últimos años, sino toda su biografía y obra dejan en uno la sensación de una profunda soledad cultural. Se ha interpretado que en la vida de Wittgenstein aislamiento y silencio fueron la forma de mantener interiormente viva y efectiva la cultura austríaca en que se hundían las raíces de su pensamiento. Pero aquel mundo ya había desaparecido para siempre jamás y, como muestran los Últimos escritos sobre filosofía de la psicología, Wittgenstein subrayaba que la vida vive de una pluralidad insuprimible, de manera que debe rechazarse toda teoría que reduzca los hechos a un esquema unilateral. Durante el último año y medio de vida, se ocupó en observaciones sobre palabras y expresiones del lenguaje que caracterizan estados de certeza, conocimiento y duda. Han sido publicadas bajo el título de Sobre la certeza. Durante el verano de 1949 visitó a Norman Malcolm en Ithaca, Estados Unidos. Allí pudo conocer y dialogar filosóficamente con profesores de la Universidad de Cornell. De los paseos y entrevistas con O. K. Bouwsma procede el libro Últimas conversaciones. De regreso a Cambridge, el Dr. Bevan le comunicó, el 25 de noviembre de 1949, que padecía un cáncer de próstata. El año siguiente lo pasó sintiéndose débil y cansado, y albergando la convicción de que no viviría mucho tiempo más. En el mes de enero de 1951 necesitó atención médica a base de hormonas y rayos X. Pero el desenlace se precipitaba y a finales de febrero todo tratamiento resultó ya inútil. Su médico, el Dr. Bevan, le ofreció su casa, puesto que él no deseaba morir en un hospital inglés. Aceptó y al poco tiempo se hizo amigo de la Sra. Bevan. Las anotaciones de los dos últimos meses de Sobre la certeza subrayan que no tiene sentido dudar de todo. La praxis real del lenguaje cuando tiene sentido, y no una teoría sobre el lenguaje o el conocimiento, es lo que da al traste con la duda escéptica, y no una teoría filosófica. El 28 de abril, la Sra. Bevan se pasó toda la noche en vela a su vera. Al saber por ella que sus amigos más cercanos llegarían al día siguiente, le encargó que les dijera que su vida había sido maravillosa. Murió el 29 de abril de 1951 y fue enterrado el día 30 en el cementerio de St. Gile’s Church, de Cambridge. A lo largo de su vida amó a varios hombres y a una mujer, Margarita Respinger. Pero fue muy exigente consigo mismo y con los demás cuando se trataba de lo absoluto. De lo trascendente brotaba la fuente inexpresable de su felicidad, cuando pudo sentirla. Y, al final de su vida, para él esto era lo único que contaba, todo lo que la cultura vienesa, purificada de su hipocresía, le había enseñado que podía alcanzar en este mundo. El resto, o sea, la fama ya le era indiferente en el momento de morir, pues la vanidad es cosa de este mundo, y nada para el otro.

3. La primera filosofía del lenguaje

Probablemente, Wittgenstein sea un caso único de pensador que llegó a elaborar dos teorías del lenguaje con la intención de que la segunda contradijera a la primera y la substituyera por dogmática, pero a la vez confirmara paradójicamente su intención de fondo: ver con claridad los límites del lenguaje para preservar la esfera de lo que queda allende lo decible. La primera de estas dos filosofías es, obviamente, la que el Tractatus logico-philosophicus (TLP) defiende de la mano del cálculo formal de la lógica matemática, a la que el mismo texto dio un impulso original en su momento histórico. Se trata de una concepción del lenguaje que convierte a la lógica en la condición de posibilidad de, a la vez, el lenguaje con sentido, los hechos contingentes del mundo y el pensamiento humano. Esta estructura isomórfica a mundo, lenguaje y pensamiento cumple la misma función que las formas a priori de la sensibilidad, las categorías a priori del entendimiento y las ideas regulativas a priori de la razón en Kant. Por eso se ha sostenido con acierto la interpretación de que el TLP aplica una vuelta de rosca a la misma filosofía trascendental, determinando ahora que lo verdaderamente a priori es el lenguaje, que estructura al pensamiento y a la vez expresa la verdadera naturaleza de sus límites. La crítica kantiana se convierte así en crítica del lenguaje. Es lo que se ha dado en llamar giro lingüístico de la filosofía de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX. Con la salvedad, sin embargo, de que en Wittgenstein aún persiste la voluntad de preservar lo que trasciende a todo límite, o sea, una intención propiamente metafísica, mientras que en otros filósofos la filosofía se disuelve enteramente en análisis del lenguaje ordinario sin más y produce el hastío de no conducir a ninguna parte más que al hecho bruto de las convenciones sociales. Veamos, pues, qué teoría del lenguaje nos ofrece el TLP.

Los enunciados del TLP tienen carácter de aforismos: expresan un pensamiento esencial que ha de retenerse con precisión en la misma forma concisa y bella de un enunciado al que no le sobre nada y que no dependa de ningún otro. Requieren por ello del lector un esfuerzo constante de captación intelectual directa; de otro modo no se entenderían ni en sí mismos ni en relación con los demás, cosa que a su vez impediría ver claramente la arquitectura de la obra. Wittgenstein los dotó de una numeración decimal que establece que las proposiciones n.1, n.2, etc. son observaciones a las tesis principales n, y que las proposiciones n.m.1, n.m.2, etc. constituyen observaciones a las proposiciones n.m. (entre paréntesis citamos, como es usual, según este procedimiento del autor). Nos encontramos así con una serie progresiva de siete tesis, desarrolladas a su vez – fuera de la última, que no contiene ninguna observación adicional – mediante subtesis. Sin embargo, dicha progresividad lineal en las observaciones constituye más bien un deseo o ideal que una realidad de hecho, pues no es infrecuente que las subtesis avancen y retrocedan en espiral alrededor tanto de la tesis a la que pertenecen como de la tesis anterior y de la siguiente. El TLP presenta así una estructura interna que se asemeja a una sinfonía, ya que se desenvuelve desde una tensión entre hechos y valores hasta su desenlace en el imperativo del silencio. En el plano, en cambio, externo, la estructura expositiva del texto actúa como una escalera que permite ascender paso a paso hasta alcanzar la esfera de lo más alto, desde donde es posible contemplar esta vida con sentido, sub specie aeterni (6.45), bajo la figura de lo eterno o, si se quiere, con ojos de eternidad. Nos encontramos así con una serie progresiva de siete tesis, desarrolladas, a su vez, mediante subtesis que avanzan y retroceden en espiral. La primera tesis parte del mundo y la última concluye en lo trascendente. Por el camino nos encontramos con el lenguaje, que comparte la estructura lógica del mundo y que convierte al ser humano en límite del mundo. Al final, el silencio metafísico, la ausencia de lenguaje con sentido, nos instala de lleno en la esfera de la ética, de la estética y de la mística. Hemos llegado al final del trayecto, pero queda toda la vida para seguir caminando, o sea, recayendo en el mundo de los simples hechos y volviéndonos a levantar hacia lo más alto. El hombre, como ser de frontera, se ve a sí mismo miserable, pero el valor absoluto le empuja a no quedarse aquende el mundo. Y el lenguaje nos incita a acometer contra los barrotes de su jaula. ¿Qué dice, pues, la primera tesis?

Que el mundo es todo lo que es el caso (1), la totalidad de los hechos (1,1), lo que acontece, como estados de cosas (2), de manera contingente, sin otra razón de ser que la mera posibilidad lógica (2.012) de la combinación de objetos (2.014), no la necesidad. La segunda tesis afirma que lo que es el caso, o sea, el hecho, es la existencia de estados de cosas (2), cerrando así el círculo del mundo, pues la totalidad de los estados de cosas existentes es el mundo (2.04). Tesis 1 y tesis 2 se requieren mutuamente. Dado, empero, que nos hacemos figuras de los hechos (2.1), en cuanto que una figura es un modelo lógico (2.12), y que también la figura es un hecho (2.141) y una figura lógica (2.182) que figura la realidad (2.17), resulta que la figura lógica de los hechos es el pensamiento (3). La tercera tesis quiere que mundo y pensamiento se den la mano en el espacio lógico a priori en que todo hecho puede ser figurado (2.19) y toda figura es un hecho (2.202). Es un espacio de pura posibilidad lógica (3.032). Un espacio trascendental, pues de él depende que un pensamiento, en cuanto figura de un hecho, contenga la posibilidad de lo que piensa (3.02) y se exprese en una proposición con sentido (3.1). El lenguaje es así proyección de una situación posible (3.11), de manera que a los objetos del pensamiento le correspondan elementos del signo proposicional (3.2). Mundo, pensamiento y lenguaje están constituidos a priori por la lógica, por el mismo espacio o estructura lógica. Y una correcta notación de cálculo formal, como la del TLP y a diferencia de las de Frege y Russell, lo mostraría claramente (3.325). Por tanto, el signo proposicional —en cuanto empleado y pensado— es el pensamiento (3.5).

Todo ello nos conduce a la tesis cuarta, en la que Wittgenstein, por pura equivalencia lógica, invierte el orden de la frase anterior y afirma que el pensamiento es la proposición llena de sentido (4). Pensamiento y mundo son lenguaje, porque el lenguaje representa al mundo y es figura del pensamiento que tiene sentido y no gira vacío sobre sí mismo. Sólo que el lenguaje ordinario disfraza el pensamiento (4.002), por lo que la filosofía debe erigirse en crítica, no escéptica (contra Fritz Mauthner), del lenguaje (4.0031). Su resultado neto es que toda proposición con sentido es una figura de la realidad (4.01), pues el lenguaje posee un carácter esencialmente lógico-figurativo (4.015). El lenguaje tiene sentido simplemente porque representa una situación en el espacio lógico (4.031). Y por eso las constantes lógicas no representan nada (4.0312). La ciencia natural es el conjunto de las proposiciones verdaderas (4.11). Y así la filosofía ya no puede ser ciencia, ni en el sentido clásico de ciencia primera, pues sólo la ciencia habla con sentido del mundo. La filosofía es un método de análisis del lenguaje que clarifica la estructura lógica de éste y de los pensamientos que expresamos con proposiciones significativas (4.112). Esta filosofía establece claramente los límites de la ciencia natural (4.113), de lo pensable (4.114) y de lo decible (4.115). Fija lo que puede decirse y lo que únicamente puede mostrarse (4.1212). Y la notación formal de la lógica revela nítidamente esta estructura lógica común a mundo, pensamiento y lenguaje (4.4.127). De ello se deduce que, a su vez toda proposición lógica bien formada no es nada más que una tautología, pues solamente revela el espacio lógico a priori en que las proposiciones del lenguaje adquieren un valor de verdad determinado (4.4.61).

A la luz, pues, de la lógica hay que decir, con la tesis quinta, que toda proposición es el producto de la combinación de los valores de verdad de sus proposiciones elementales (5). Ello da al traste con la interpretación del lenguaje de Frege, que convertía en nombres a las proposiciones de la lógica y en índices a sus argumentos (5.02). Hay que ver, en cambio, que, en virtud de sus valores de verdad, toda proposición afirma cualquier otra que se siga de ella (5.124). El único nexo entre hechos, pensamientos y proposiciones con sentido es internamente lógico, y no hay nexo causal alguno que justifique la inferencia de una situación a partir de otra (5.136): el mundo es radicalmente contingente y el lenguaje no recubre esta contingencia con una supuesta necesidad metafísica. La esencia de una proposición con sentido es la existencia meramente casual de un estado de cosas y la descripción del mismo (5.4711). Sólo la lógica puede dar cuenta de sí misma (5.473), puesto que a ella compete dar cuenta de todo lo demás. Ella construye a priori el espacio de juego de la totalidad de las proposiciones elementales y de las posibles combinaciones de sus valores de verdad (5.5262). La lógica es previa a cualquier experiencia (5.552). En virtud de ella, el límite de lo que puede decirse se manifiesta a sí mismo en la totalidad de las proposiciones elementales (5.5561). En el fondo, el lenguaje ordinario está ordenado lógicamente (5.5563), o sea, tiene una estructura lógica subyacente que es la responsable de su sentido, de manera que los límites lógicos del lenguaje son los mismos que los del mundo (5.6). La semántica se explica así desde la lógica y ésta existe para establecer los límites del sentido, de lo que se puede pensar y decir (5.61). ¿Qué queda, pues, allende el límite? Por de pronto, el mismo sujeto humano, en tanto que sujeto metafísico (5.633), sujeto del límite que no pertenece al mundo (5.632). Él mismo revela que no hay orden a priori del mundo, sino sólo contingencia y casualidad (5.634). La filosofía lógica del lenguaje acaba así transportándonos al plano de lo que no puede decirse con sentido, pero que vivenciamos como nuestra realidad más propia: nuestra condición metafísica de límite del mundo. Hemos subido un peldaño más por la escalera del Tractatus. Nos acercamos ahora a la meta, a lo más alto, a lo que el lenguaje muestra cuando dice lo que puede decir. El resultado neto del decir con sentido es que el lenguaje, sin poder expresarlo, muestra lo que da sentido a la vida. O sea, al hablar con sentido, el lenguaje muestra lo que trasciende todo enunciado significativo, lo que es más alto.

La tesis sexta saca la conclusión general implicada en esta concepción lógica del lenguaje: la forma general de una proposición con sentido (6), que es la aplicación sucesiva de la operación de negación conjunta a proposiciones elementales (6.001). ¿Qué importancia tiene esta conclusión? Muestra lógicamente cómo se produce la transición de una proposición a otra por medio de una operación (6.01). Resulta clara así de paso la naturaleza misma de la lógica: toda proposición lógica no es sino una tautología (6.1). La lógica carece de contenidos propios (6.111): éstos son únicamente los hechos en cuya totalidad consiste el mundo. Las proposiciones lógicas muestran simplemente propiedades estructurales (6.12), las propiedades comunes a lenguaje, pensamiento y mundo: describen el armazón del mundo, lo representan, cosa que se percibe en la sintaxis lógica del lenguaje (6.124) y se torna perspicuo en el simbolismo bien construido de la lógica matemática (la matemática es un método de la lógica, 6.234). Por tanto, la lógica es una imagen especular del mundo, dado que la lógica es trascendental (6.13), o sea, es lo trascendental que buscaba Kant, pero que había colocado erróneamente en el plano del pensamiento, en tanto que anterior al lenguaje: el lenguaje es el pensamiento. Fuera de la lógica (del lenguaje) todo es accidental (6.3). Es a través del entero aparato de la lógica cómo la ciencia puede describir el mundo con proposiciones llenas de sentido (6.3431). Tampoco hay conexión lógica alguna entre la voluntad humana y el mundo (6.374). ¿Dónde radica, pues, el sentido del mundo si en él todo es hecho y todo pasa porque pasa? Claramente, fuera del mundo, ya que el sentido no puede ser accidental como el mundo mismo (6.41). Este sentido es lo que la ética propone, el valor ético absoluto (6.42), puesto que la ética, como la estética, es trascendental (6.421). Sólo en la ética cabe la posibilidad de felicidad para el ser humano; de ahí que el mundo del feliz sea del todo diferente del del infeliz (6.43). La ética muestra cómo se resuelve el enigma de la vida: adquiriendo una manera trascendental de vivir, que no sumerge al sujeto en el mundo de los hechos, sino del valor absoluto, de lo más alto (6.4321). Se trata de la vivencia mística del mundo (6.44), de la visión del mundo sub specie aeterni (6.45), de la comprensión de que el escepticismo constituye un sinsentido obvio (6.51) y de que la ciencia nunca podrá rozar siquiera los problemas vitales para el hombre (6.52). La filosofía lógico-atomista del lenguaje (a cada nombre le corresponde un objeto y a cada proposición un hecho) acaba llevándonos de la mano hasta la vivencia de lo inexpresable, que es manifiesto por sí mismo y es lo místico (6.522).

En este punto la escalera del TLP ya sobra: ha cumplido su función y podemos desecharla, dado que ahora, desde la altura allende el límite, vemos el mundo correctamente (6.54). Sólo que ahora, como impone la tesis séptima, debemos callar, para respetar la esfera trascendente que hemos descubierto y para poder vivir realmente nuestra existencia de sujetos del límite de forma ética, estética y mística. No es el hablar, la teoría metafísica, lo que resuelve los problemas filosóficos. El lenguaje acaba en un silencio denso, lleno de sentido, pero que paradójicamente no puede expresarse (7). Sólo él garantiza, según el joven Wittgenstein, que podamos vivir realmente de lo que importa. La metafísica clásica era correcta en su intención, puesto que el hombre es ser del límite en busca del sentido de la vida, pero se equivocaba sobre las posibilidades del lenguaje: no es posible decir aquello de que hay que vivir. En conclusión, la lectura antimetafísica del TLP que practicara el Círculo de Viena, así como la interpretación meramente analítica del método de Wittgenstein, constituyen crasos errores que hicieron época, pero que hoy no deben repetirse.

4. La segunda filosofía del lenguaje

Al regresar a Cambridge en 1929, Wittgenstein ya estaba convencido del carácter dogmático del TLP. La experiencia de enseñar a niños de escuelas primarias y de observar cómo realmente aprenden una lengua, junto con las críticas de Ramsey a su lógica formal, le abrieron los ojos. Tuvo que reconocer importantes errores en la explicación que había dado de la semántica del lenguaje, de cómo la lengua configura y expresa significados. Según una anotación de Friedrich Waismann de 9 de diciembre de 1931, Wittgenstein reconoció no sólo el estilo arrogante del TLP, sino su error de fondo: pretender que la tarea del análisis lógico consistiera en descubrir las proposiciones elementales, ya que son la base del lenguaje lleno de sentido. Ahora admitía que no es posible llevar a cabo esta tarea, puesto que constituye un error querer encontrar algo oculto en el lenguaje: siempre nos movemos en el ámbito de la gramática de nuestro lenguaje ordinario, de manera que permanentemente tenemos ya ante los ojos todo lo que se precisa para explicarlo. Ninguna supuesta lógica subyacente puede dar cuenta del lenguaje mejor que el lenguaje mismo. Lo único que se precisa es exponer las reglas de uso de palabras y expresiones tal como de hecho actúan en la vida cotidiana del lenguaje.

La proposición significativa ha dejado de ser una figura lógica (Bild) de la realidad, como un modelo matemático que representara un estado de cosas. La lógica ha perdido el trono de lo trascendental: existen otras condiciones a priori de significatividad que no se hallan en la estructura lógica del lenguaje, puesto que el juego de la lógica es uno más entre todos los otros. El lenguaje encuentra su razón de ser en el seno mismo de los diversos contextos comunicativos y de las reglas de uso de las palabras en dichos contextos. El lenguaje ya no es medida lógica de la realidad (TLP 2.1512). Este enfoque resulta ahora dogmático por unilateral: si se da el caso, por ejemplo, de que una proposición se verifica de dos maneras diferentes, tiene entonces dos significados diversos. La verificación de una proposición ya no acontece en el reino intemporal, unívoco e inmutable de la lógica, sino mediante su descripción en otra proposición, lo que constituye un juego de lenguaje, sometido, como todos, a determinadas reglas gramaticales. La filosofía del lenguaje ya no tiene el cometido de formular, en el lenguaje artificial, perspicuo y cristalino de un cálculo, el espacio lógico invariable y a priori de toda proposición elemental. Ahora sólo le compete observar y describir diferencias esenciales, usos diversos, las reglas de cada juego. Se produce, pues, así otro descenso de nivel en la filosofía trascendental: de la lógica subyacente al lenguaje, que substituía los a priori kantianos, a la gramática real de los usos del lenguaje. Si el TLP había establecido que el pensamiento es lenguaje, cosa que en cierto sentido aún salvaba al pensamiento en la esfera de la lógica, ahora Wittgenstein II cree, en cambio, que no había ido suficientemente a fondo y que debe decir que el lenguaje es uso gobernado por reglas, o sea, que no es pensamiento, pues las reglas son fruto de convenciones sociales y de transformaciones históricas, cosas ambas tan contingentes y casuales como los hechos de que consta el mundo según el TLP. Veamos, por tanto, algunas ideas de esta nueva filosofía del lenguaje, al hilo de su precipitado más elaborado: las Investigaciones filosóficas (IF).

Demos primero, sin embargo, algunas aclaraciones formales. La obra presenta una estructura en dos partes: la primera contiene 693 párrafos, numerados correlativamente y citados habitualmente así: (§ n). El primero expone la teoría de las Confesiones de San Agustín (I/8) sobre el aprendizaje del lenguaje por ostensión: aprenderíamos las palabras y su significado por el procedimiento de vincularlas a aquellas cosas a las que los adultos se refieren cuando las usan. Las palabras serían así etiquetas de cosas, ya que éstas constituirían su referencia: «Las palabras del lenguaje designan objetos – las proposiciones son conexiones de tales designaciones.» (§ 1) Wittgenstein critica y rechaza esta concepción común del lenguaje porque no tiene en cuenta que designar o referirse a algo es un juego de lenguaje más y de ningún modo la función reina de todo el lenguaje. Por eso, el último párrafo saca la conclusión paradigmática de que la gramática del verbo meinen (significar, tener sentido) es muy diferente de la gramática del verbo denken (pensar). O sea, ni el sentido ni la referencia de las palabras pueden establecerse al margen de los usos reales del lenguaje: «Y no hay nada más erróneo que considerar a tener sentido (meinen) como una actividad espiritual.» (§ 693) La segunda parte de las Investigaciones filosóficas, de mucha menor extensión, está dividida en catorce secciones, numeradas con cifras romanas en minúscula (i-xiv), y se ocupa de la aplicación de la teoría de los juegos de lenguaje – ampliamente asentada en la primera parte – al análisis de términos psicológicos de percepción, de consideración bajo un aspecto (ver como), de dolor, de comprensión de significados, de creencia y duda, de descripción de conductas, de expresión de sentimientos y estados de ánimo, etc. El principio al que Wittgenstein apela es siempre el mismo: «Se trata más bien de asumir el juego de lenguaje ordinario, y caracterizar a las falsas representaciones como tales. El juego de lenguaje primitivo, que se le enseña al niño, no precisa de ninguna justificación; los intentos de justificación es preciso rechazarlos.» (xi) Veamos ahora una síntesis mínima de la obra.

Si la lógica ya no es la condición que hace posible la representación del mundo, el concepto mismo de representación y de figura entra en crisis, ya que resulta dudoso que el lenguaje tenga un solo método de proyección y que todo método de proyección comparta una misma estructura lógica. El TLP privilegiaba dos relaciones semánticas: la de nombrar objetos y la de juzgar mediante enunciados aseverativos. Ahora bien, los signos lingüísticos muestran muchas otras funciones semióticas. Además, que un nombre designe algo depende del juego de lenguaje en virtud del cual hay palabras que se aplican como nombres: el uso designativo del lenguaje sólo tiene sentido y se realiza eficazmente como forma de comportamiento en un entorno comunicativo regulado para ello (§ 1-2). No es, pues, canónico para todo el lenguaje en general, ni esencial ni primario para el aprendizaje lingüístico (§ 6).

Aprender el significado de una palabra consiste en aprender una forma de conducta. Utilizar palabras y construir enunciados para nombrar y juzgar no consiste en expresar pensamientos o representaciones mentales de la realidad. El sentido y la comprensión del lenguaje ya no radica en estos elementos psicológicos, ni en su supuesta estructura lógica, sino que se trata de juegos de lenguaje. Aquí se encuentra la clave de la nueva concepción del lenguaje de Wittgenstein: la noción de juego aplicada al lenguaje. Los juegos en general y los Sprachspiele (juegos de lenguaje) en particular comparten muchas propiedades semejantes. Un juego de lenguaje es una totalidad formada por el lenguaje usado en cada caso más las acciones con las que el lenguaje se halla inextricablemente entrelazado en un contexto concreto (§ 7). La categoría de juego de lenguaje sirve, pues, para describir las situaciones comunicativas que realmente acontecen entre personas que gozan de la competencia lingüística de una comunidad hablante. Pero también funciona como método heurístico: igual que en otros ámbitos de la ciencia, permite captar con claridad los mecanismos esenciales de los fenómenos que hay que explicar. En el TLP, esta función correspondía a la noción de Bild, figura, en el sentido de modelo matemático. El juego no es figura porque no hay más figura que el juego (entiéndase que el juego tampoco es figura de nada que anteceda al lenguaje y que pueda ser representado por él).

Así como existe una gran variedad de juegos en general, igualmente hay una multiplicidad de clases de juegos de lenguaje (§ 23). Este hecho no es inocente: liquida de un plumazo, en la mente de Wittgenstein II, la teoría clásica del lenguaje, que había imperado desde Platón hasta Frege y según la cual la denominación o designación se constituía en la función semántica paradigmática del lenguaje, puesto que se le atribuía el papel de establecer la conexión esencial entre el lenguaje y la realidad. Ahora, en cambio, queda reducida a un juego de lenguaje más, sin mayor valor canónico. Comprender, pues, una expresión equivale a conocer su función en el seno de un juego de lenguaje. Contra el Crátilo de Platón y el De magistro y las Confesiones de San Agustín, ya no existe un vínculo secreto y esencial entre la palabra y la realidad (§ 38). Y, contra la teoría de los nombres lógicamente propios de Russell (individuals), tampoco existen expresiones lógicamente simples y básicas para todo lenguaje que establezcan una relación directa e inefable con la realidad.

Los problemas filosóficos ya no tienen por causa la ambigüedad del lenguaje natural, a cuyo remedio se construía un cálculo lógico perspicuo, sino que se generan en un abuso del lenguaje, o sea, en el hecho de sacar una expresión o conjunto de expresiones del juego de lenguaje en que tienen sentido y extrapolarlas a otro ámbito diferente con pretensiones de generalidad o esencialidad (§ 38). Dada la constante complejidad y heterogeneidad del lenguaje, imponerle una generalidad, que deriva de nuestro afán metafísico de esencialidad e inmutabilidad, constituye un abuso. Dichas heterogeneidad y complejidad no son sino la consecuencia de la heterogeneidad y complejidad de las formas de vida. La noción de juego de lenguaje es correlativa de la de formas de vida. Ambas se hallan inexorablemente unidas y no es posible explicar una sin referencia a la otra (§ 19). Son las acciones sociales que llevamos a cabo con el lenguaje, lo que hacemos siempre al hablar, en situaciones humanamente comunicativas, o sea, significativas. Reiterémoslo: la teoría semántica ha cambiado, puesto que el significado no es una cosa, sino un uso socialmente regulado. Y explicar el significado pasa por describir la actividad, el juego del que forma parte una expresión lingüística.

El lenguaje acontece, se juega, en el seno de una comunidad humana. Por tanto, la misma apertura e historicidad de lo humano en general se trasladan ahora al lenguaje. Siempre vivimos en la libertad de inventar nuevas formas de comunicación que den lugar a nuevos juegos de lenguaje, a nuevos significados. Aquí radica la convencionalidad social del lenguaje. En óptica histórica, diacrónica, el lenguaje acumula formas de vida inventadas, practicadas y quizá ya olvidadas o en claro desuso. En conclusión, el lenguaje no sólo no determina la realidad, y menos aún la vida, sino que vale más bien la relación inversa: es la vida histórica y social la que determina el lenguaje. De la vida depende que el lenguaje tenga sentido. Y el mecanismo a través del cual este a priori último de la vida actúa y se muestra efectivo son las reglas.

El concepto clave para entender el de juego de lenguaje es, en el fondo, el de regla. Wittgenstein II subraya hasta la saciedad que el significado de un término o expresión no puede constituir una realidad fija, sino que está esencialmente abierto (§ 79). Por eso tampoco la palabra regla tendrá, según él, un único sentido: existen muchas clases de reglas y muchas acepciones del vocablo regla. Es observando cómo se practica un determinado juego lingüístico que podemos decir con qué reglas actuamos (§ 54). No existe, pues, una esencia o núcleo general que fuera común a todas las muestras de reglas que llegáramos a observar. El TLP había canonizado el tipo de regla que forma parte de un cálculo notacional, que forma parte de un sistema lógico y que se aplica de manera determinista. Pero precisamente por eso había resultado ser una obra dogmática. Las reglas lingüísticas, en cambio, son reglas del uso variopinto del lenguaje según situaciones comunicativas concretas, o sea, dependen de formas de vida. Y, como dependen también de concretas comunidades de comunicación, no son universales, sino contingentes, como los hechos del mundo en el TLP. Pero es que tampoco son homogéneas, pues no podemos reducirlas a un mismo y único tipo lógico. Por todo ello lo único que cabe decir es que mantienen, eso sí, un aire de familia entre ellas, pues muestran relaciones de semejanza o semblanza en la diferencia. Pero nada más.

Las reglas constituyen un conjunto, no un sistema (§ 108). No ofrecen una totalidad estructurada internamente por propiedades formales, ni generan una realidad homogénea (§ 65). No tienen más gramática en común que el entramado que se da entre ellas. Menos aún tienen una gramática trascendental que las haga posibles a priori. Su papel consiste en inducir regularidades en la conducta de los hablantes, regularidades que hagan posible la comunicación, pues la observancia de reglas es un proceso público, controlable y evaluable intersubjetivamente. De ahí que Wittgenstein rechace la posibilidad de un lenguaje privado: siempre dependería del público y no sería lenguaje propiamente (§ 244-256). Seguir una regla debe conceptualizarse como una práctica. Y debe distinguirse de su formulación. No existe el reino ideal de entidades abstractas en que consistirían las reglas una vez formuladas. Eso equivaldría a recaer en el platonismo del lenguaje y conduciría a un círculo vicioso: si la regla fuera lo que su formulación expresare, sería el resultado de interpretar esta formulación, cosa que plantearía la espinosa cuestión de los criterios con que determinar la interpretación correcta de una regla. Y no podría responderse que tales criterios serían la conducta, pues toda regla se podría interpretar de manera que concordara con la conducta (§ 198 y 201). Y, si distinguimos entre una regla y su aplicación, vamos a parar al mismo regressus ad infinitum: para saber cuándo sería correcta la aplicación de una regla, habría que dominar previamente otra regla, para cuya aplicación dependeríamos, a su vez, de otra de orden superior, y así indefinidamente. Por tanto, es imprescindible concebir las reglas inseparablemente de sus aplicaciones. O sea, no cabe sino pensarlas como prácticas sociales, como objeto de aprendizaje y de transmisión cultural. Hablamos como miembros de una comunidad y hacemos lo que ésta hace cuando hablamos. Como dice una anotación de 1945, las palabras son acciones. Nada más. No hay en ellas nada misterioso, ninguna esencia oculta que el metafísico deba descubrir y expresar mediante una teoría del ser.

Baste lo dicho para sacar la conclusión de que Wittgenstein II se despidió definitivamente del mito de la interioridad para explicar el lenguaje: el significado no se encuentra ni en el mundo interior, mental, del sujeto, ni en la idealidad trascendente de objetos platónicos o supuestas esencias de las cosas, ni en el límite transcendental de la lógica subyacente al lenguaje. Pero también se despidió del mundo objetivo de los hechos extralingüísticos (objetos combinados en estados de cosas, el mínimo de ontología lógica según el TLP) y lo substituyó por el mundo público de las convenciones sociales que regulan el uso de las palabras y las expresiones del lenguaje. El significado es una función de las necesidades humanas básicas de comunicación. Es el producto del espacio público de una comunidad cultural. Nos hemos quedado, por tanto, no sólo sin metafísica, pues ésta consiste en un abuso del lenguaje o en un juego lingüístico sin necesidad social, sino sin pensamiento, sin el cual menos aún puede haber metafísica, pues el lenguaje no se origina en el conocer y en la captación y comunicación de este conocimiento, sino en la acción que corresponde y responde a necesidades sociales de relación funcionales, básicas. Al final, pues, del recorrido de la modernidad, el único a priori con que tropezamos parece consistir en la elemental constatación de que todo sucede como sucede, de que la acción de los hombres juntos se basta a sí misma, excluye toda explicación y sólo puede ser descrita con el lenguaje que ella misma se ha inventado. En Wittgenstein, sin embargo, este enfoque aún sirve para dejar al otro lado lo que de verdad vale absolutamente y de lo que hay que vivir para dar sentido a la vida en el lado de acá. Y en este punto coinciden, como se ha dicho, el TLP y las IF. Pronto, sin embargo, se creerá poder prescindir de cualquier trasfondo metafísico en el análisis del lenguaje, como en el caso de J. L. Austin y de J. R. Searle, o sea, en buena parte de la llama filosofía analítica del siglo XX. El lenguaje perderá así no sólo el pensamiento, sino también su densidad humana, pues una vez se ha visto reducido a lo que con él se puede hacer, resulta fácil pensar que no consiste en nada más que en un juego de signos entre muchos otros, incluso más ventajosos a efectos manipulativos, comunicativos o comerciales.

5. El trasfondo metafísico

¿En qué consiste este trasfondo metafísico de que Wittgenstein aún vivía personalmente, a pesar de que según él no pueda formularse teóricamente a la manera de una filosofía del ser y de los trascendentales? Si no alcanzáramos a verlo suficientemente, tampoco entenderíamos sus dos filosofías del lenguaje. Y tampoco podríamos percibir que lo incompatible de ambas contribuye a reforzar aún más su unidad de fondo. Pues bien, los Diarios secretos (1914-1916) abundan en invocaciones a Dios y al Espíritu para poder recogerse en su interior, obtener fuerza ante las adversidades y luchar contra el mundo exterior, aceptar la voluntad de Dios, no perder la propia vida, no olvidarse de Dios, aceptar el cristianismo como único camino seguro hacia la felicidad, cumplir el propio deber por el deber propio, reservar la propia persona para la vida espiritual, vivir en lo que es bueno y bello, recibir la iluminación de Dios ante la proximidad de la muerte, vivir con paz interior, llevar una vida agradable a Dios, etc., etc. Parejas convicciones religiosas, éticas y espirituales a la vez, muestran que para el joven Wittgenstein de la época en que buscaba la esencia lógica de la proposición significativa, o sea, una teoría semántica del lenguaje, Dios era la única cosa que necesita el hombre para ser decente en su humanidad. Ética y vivencia religiosa se dan la mano, en cuanto que la fe verdadera no consiste en una teoría teológica, sino en la transformación de la manera de ver el mundo y la propia vida, en la realización del valor ético absoluto en medio y por encima de este mundo de simples hechos: hay que hacerse mejores dejando que Dios obre en nosotros, para ser dignos de llevar a cabo un trabajo filosófico decente. La luz viene de lo alto y sin ella no valemos nada ni hacemos nada que valga algo.

Pero es que tampoco los Diarios filosóficos (1914-1916) se quedan cortos en expresiones del ideal metafísico del joven Wittgenstein. El cultivo de la ciencia, por ejemplo, activa el impulso del hombre hacia lo que es místico, puesto que la solución a todas las posibles preguntas científicas deja sin tocar las cuestiones vitales. Además, fuera de los hechos del mundo y de las proposiciones que los representan significativamente, ha de haber algo más alto, que ya no puede expresarse mediante el lenguaje, pero que deseamos expresar porque es lo más importante para la vida humana. Es un ámbito allende el mundo como totalidad de hechos, la esfera de lo trascendente. Coincide con Dios y con el sentido y la finalidad de la vida. El hombre lo vivencia en cuanto que es sujeto del límite del mundo, en cuanto hace éticamente buena la voluntad con que afronta los hechos del mundo, puesto que voluntad buena y sentido de la vida están conectados. A este sentido, pues, se le puede llamar Dios, y a Dios se le puede comparar con un Padre. Por ello, quien reza a Dios piensa en el sentido de la vida. Y, con este desapego del mundo, nos hacemos independientes de él y así, paradójicamente, lo dominamos, pues no nos rebaja a un hecho más, sino que lo trascendemos metafísicamente. Quien cree en Dios no sólo comprende la cuestión del sentido de la vida como cuestión, sino que también experimenta que la vida tiene realmente sentido y que él es feliz, pues ya no tiene miedo ni del mundo con sus hechos ni de la muerte con su final. No en vano cabe decir de quien muestra tener miedo a la muerte que vive una vida falsa, una vida en el engaño, una vida mala.

En una carta de 1917 a su amigo Paul Engelmann, Wittgenstein se muestra despreocupado respecto de la posibilidad de expresar lo que es trascendente mediante el lenguaje. Nada se pierde si no podemos decir nada con sentido de lo inexpresable, puesto que existe y se halla contenido en nuestras proposiciones con sentido. Esta doctrina, que distingue claramente entre lo que se puede decir y lo que únicamente se muestra en lo que se dice, es fundamental para entender el pathos metafísico de Wittgenstein. En el prólogo del TLP ya advertía que el libro pretendía trazar un límite a la expresión de los pensamientos, que, como sabemos, son figuras de hechos del mundo o estados de cosas. La noción de límite es dialéctica y atraviesa todo el TLP: una vez trazado, implica que existe algo más allá para cuya preservación se encierra el aquende en un todo autocontenido. Sólo así se puede entender y vivenciar que el sentido del mundo se encuentra fuera de él, pues no puede ser un hecho casual más del mundo, sino algo radicalmente meta-físico, el valor absoluto, que hace de la ética una esfera trascendental, como la misma estética, en cuanto vivencia de lo que es bello en sí, y no sólo relativamente a hechos del mundo. Se soluciona, pues, el problema de la vida, y con él los clásicos problemas filosóficos en general, porque, y sólo cuando, se adopta la forma de la vida correcta éticamente, estéticamente y místicamente.

Una carta de 1919 a su amigo Ludwig von Ficker, famosa porque contiene la clave de lectura de todo el TLP, nos asegura que el sentido del libro, y de la empresa que con él Wittgenstein quería llevar a cabo, es ético. Nos da a entender así que se trata de una ética trascendental, metafísica, aquella en virtud de la cual, como impone la tesis séptima, callamos sobre lo más alto, que es lo más importante, mientras reducimos el uso del lenguaje a lo que puede decirse con sentido. No es posible, pues, elaborar una metafísica como sistema filosófico que contuviera enunciados con sentido. Por eso la filosofía de Wittgenstein es análisis del lenguaje, y no teoría metafísica, filosofía en el sentido más habitual desde Platón. Pero ello porque sólo de este modo se puede salvar lo que la metafísica clásica pretendía con justicia: preservar lo más alto. Y, en una carta a Russell de 1919, le acusa precisamente de no haber comprendido su intención principal, respecto de la cual el tema entero de las proposiciones lógicas es sólo un corolario, cuando ocupa la mayor parte del TLP. Lo que Russell no entendía en profundidad es la distinción referida entre pensar/decir, por una parte, y mostrarse, por otra. De aquí pende la finalidad metafísica de la obra de guerra.

En 1929, de vuelta a Cambridge, Wittgenstein recibió la invitación a pronunciar una conferencia divulgativa en la sociedad Heretics, formada probablemente por profesores y estudiantes avanzados. Escogió por tema la ética y quiso explicar, en el lenguaje de primera persona, el único que dice algo con sentido de lo que no puede decirse, su concepción trascendente de la ética. Para él, ética es búsqueda del sentido de la vida, de lo que hace digna la vida, de la manera correcta de vivir. La ética es sobrenatural, puesto que trasciende todos los hechos del mundo y no es ninguno de ellos. Por eso no puede enseñarse, sino sólo testimoniarse. Y el mismo Wittgenstein indica tres experiencias personales que apuntan al valor absoluto que da sentido metafísico a la vida. La primera consiste en la maravilla o sorpresa ante la existencia del mundo, pues resulta extraordinario que existan cosas. La segunda se refiere a la sensación personal de sentirse absolutamente seguro pase lo que pase en el nivel de los hechos, pues se trata de la experiencia de saberse en manos de lo más alto. Y la tercera contiene la vivencia de la propia culpabilidad moral, como cuando se dice que Dios desaprueba nuestra conducta, pues se trata del valor moral que tiene la propia persona ante lo absoluto. Wittgenstein subraya que estas tres experiencias tienen un valor intrínseco, absoluto, y que no son simples símiles para parafrasear hechos contingentes del mundo. Son, diríamos, vivencias originariamente metafísicas.

En sus conversaciones con Wittgenstein de los años 1929 y 1930, Friedrich Waismann ha dejado escrito que Wittgenstein insistía en que había que dar de lado con el parloteo en ética, puesto que no se puede decir nada que pueda alcanzar la esencia de lo ético, a pesar de los erróneos intentos de Moore por definir la ética en su libro Principia ethica. Por la misma razón también le comentó que no se puede hablar de religión, pues la esencia de la religión no tiene nada que ver con lo que se diga de ella (teología). Solamente podría hablarse de religión si dicho hablar constituyera un componente de la acción religiosa del creyente, y no como teoría, pues entonces se daría testimonio de lo que vale en absoluto para una persona.

Los diarios de los años treinta, conocidos como Movimientos del pensar, ofrecen este testimonio de manera clara y abundante, precisamente cuando Wittgenstein ya había cambiado de método en su análisis del lenguaje. Muestran una clara preocupación crítica por la marcha de la cultura europea, reflexionan sobre el papel de la filosofía y revelan una profundidad de alma que sorprende por su honestidad y por la búsqueda constante de una apropiación existencial de algunos dogmas centrales del cristianismo. Cree, así, que en la civilización de las grandes ciudades al espíritu sólo le cabe refugiarse en un rincón y posarse, cual testigo y vengador de la divinidad, sobre las cenizas de la cultura. Da la razón a Nietzsche cuando éste afirmaba que había llegado el tiempo de la transvaloración de todos los valores. Afirma que el ser humano que está en comunicación con Dios es fuerte. Ve en la música de épocas pasadas formulaciones sobre lo que está bien o mal. Asigna a la filosofía el papel de tranquilizar al espíritu disolviendo cuestiones faltas de sentido. Valora una proposición ética como una acción personal; en ningún caso como la constatación de un hecho. Dice de sí mismo que obra correctamente cuando se mueve en un plano más espiritual en que puede ser persona. Nos invita a todos a conocernos por lo que somos realmente: pobres pecadores. Cree que hay que abrazar a las personas por ellas, no por uno mismo. Reconoce que no se puede designar a Cristo redentor sin llamarle Dios. Para él, la fe no tiene otro arranque que la fe misma, no las palabras, y el cristianismo sólo es accesible a quien se coloca en la alta esfera de su exigencia ética. En el hombre ve una aspiración al absoluto que convierte en mezquina toda felicidad terrenal. Contempla en Cristo al perfecto que ha pagado por la culpa de todos, al que por ello ha de ser amado por encima de todo.

Wittgenstein poseía, pues, una concepción ética trascendente del cristianismo semejante a la de Tolstoy y entendía la fe como una vivencia mística de superación de los límites del lenguaje y del mundo. Su adscripción religiosa era básicamente cristiana, si hacemos abstracción no sólo de los dogmas que era incapaz de apropiarse existencialmente, como el de un Dios creador, sino también de su rechazo de la dimensión cognitiva de la fe, la que se expresa en enunciados que constituyen la fe creída (fides quae) como base teórica de la fe vivida (fides qua). Ciertamente, no era católico, pues entre otras cosas le molestaba profundamente todo intento racional de probar la existencia de Dios y de hacer racionalmente creíble o aceptable la fe, y opinaba que con sus dogmas la Iglesia mantiene a la gente en la tiranía. Admiraba a San Pablo, pero consideraba que él no se hallaba personalmente a la altura espiritual que podría hacer comprensibles sus escritos. En el aislamiento de su cabaña de Noruega, se arrodillaba a rezar ante un Dios invisible, pero también pasó épocas de profunda soledad, desazón espiritual e incapacidad para abandonarse en Dios, además de vanidad intelectual, excitación sensual y nerviosismo rayano en la locura. Por otra parte, casi toda la vida tuvo que luchar con la tentación o la idea del suicidio, que le obligaba a una decisión ética radical sobre si mismo para justificar su continuar viviendo con decencia, pues para él no valía la vida a cualquier precio. Como testimonian sus anotaciones de los años 30 y 40, recogidas en Aforismos. Cultura y valor, vivió el sufrimiento del espíritu en carne propia. Por eso pudo escribir que la solución del problema de la vida es una forma de vivir que haga desaparecer lo problemático. Y en una anotación de 1947 pide a Dios que dé penetración al filósofo para que pueda ver lo que tiene ante los ojos, es decir, los embrujos del lenguaje que han conducido a tantos malentendidos en la historia del pensamiento: no son teorías filosóficas lo que necesitamos para salir del atolladero, sino una forma trascendente de vida. Por eso afirma de su mismo trabajo filosófico terapéutico que todo lo que hace es reconducir las palabras de su utilización metafísica a su uso cotidiano (IF, § 116).

Resulta evidente, para concluir, que Ludwig Wittgenstein vivió toda su vida del pathos de lo metafísico. Y que se dedicó a la filosofía con la finalidad de salvar lo más alto de la hipócrita doble moral de la sociedad vienesa de su infancia y juventud, de la cháchara insulsa del mundo académico, de la decadencia de la cultura europea y americana y de la manipulación religiosa interesada de las iglesias cristianas. Al final encargó decir que su vida había sido maravillosa. Sólo Dios lo sabe. Pero nosotros, que quizá no estemos a la altura de su vivencia ética, estética y mística, ¿podemos poner en cuestión su propio juicio? No olvidemos en qué descansaba. Él mismo nos lo ha dejado escrito: “El ser humano vive su vida habitual con el resplandor de una luz de la que no se hace consciente hasta que se extingue. Cuando se extingue, de repente la vida se queda privada de todo valor, sentido o como quiera llamársele.” (22.2.1937)

6. Retos planteados

Las dos filosofías del lenguaje de Wittgenstein, junto con su intención metafísica, plantean cuestiones tanto a la filosofía en general como a la teología de orientación cristiana. Por lo que respecta a la primera, resulta inevitable preguntarse si tanto la filosofía del lenguaje del TLP como la de las IF dan cumplida cuenta de las dimensiones semiótica, semántica y pragmática del lenguaje. Bien podría ser que, al identificar primero el pensamiento con el lenguaje y luego el lenguaje con reglas sociales, se haya inhabilitado al lenguaje como medio-en-que y no sólo instrumento para la captación de la verdad intelectual. He aquí, pues, algunas cuestiones de filosofía del lenguaje que parecen irrenunciables: ¿no es más respetuoso de las relaciones reales entre lenguaje y pensamiento mantener una insuperable distinción entre ambos planos? ¿No contendrá el giro lingüístico de la llamada tercera modernidad (después de la de Descartes y la de Kant) una excesiva deriva hacia el signo lingüístico con detrimento de su carga semántica? ¿Se puede reducir la teoría del significado a una teoría sintáctica y ésta a una teoría pragmática? ¿No acaba así disolviéndose el lenguaje mismo en un conjunto de simples operaciones instrumentales, de reacciones a necesidades humanas primitivas? Dichas cuestiones sugieren que el llamado giro lingüístico de la filosofía del siglo XX no deja de ser una radicalización del postulado básico de la modernidad: la interpretación del hombre como sujeto que se absolutiza a sí mismo, hasta el punto de que cualquier referencia a una realidad objetiva, anterior e independiente del juego humano de las interpretaciones (Nietzsche) provoca la sospecha de ideología y de limitación inaceptable de la libertad humana, que se quiere omnímoda. Por eso no puede haber nada anterior ni fundacional respecto al hombre, ni siquiera supuestos a priori en el corazón mismo del conocimiento (Kant). Sólo la acción humana, absolutamente originaria, espontánea y no condicionada por nada que le esté por encima, sino sólo por debajo, puede dar cuenta del hombre. Sin embargo, un planteamiento naturalista de este tipo, que da al traste con la metafísica, la teoría del conocimiento y la ética en el sentido de un reino trascendente al hombre, acaba en la paradoja de tener que someter al ser humano al imperio de necesidades materiales e instintivas que no sólo son primarias, sino que se convierten, en el fondo, en el único absoluto existente, ante el cual el mismo hombre acaba perdiendo su condición de sujeto que dispone libremente incluso de lo que le condiciona. Por tanto, ¿no será necesario aprovechar, ciertamente, las intuiciones de Wittgenstein respecto del lenguaje ordinario, pero ir más allá que él a la hora de entender la relación entre lenguaje y verdad, lenguaje y conocimiento, lenguaje y filosofía? ¿No habrá que seguir entendiendo la filosofía como una investigación, lingüísticamente expresable y defendible, de cuestiones como la de qué sea en última instancia la realidad, qué valor corresponda a nuestra captación de la verdad intelectual, en qué consista el valor ético absoluto, en qué plenitud pueda confiar el hombre, cómo haya que entender la historia, cómo se deba identificar y combatir el mal, etc., etc.? Las intuiciones metafísicas de Wittgenstein pueden sernos aquí de gran ayuda, pues todas ellas se escapan a cualquier análisis reductivo del lenguaje, ya que se proyectan directamente sobre el otro lado de todo límite. Sus filosofías del lenguaje, en cambio, probablemente deban ser forzadas contra sus propias limitaciones, y no sólo por encima de los límites del lenguaje con que se expresan.

Todos estos problemas se tornan más agudos en el caso de una teología de orientación cristiana, pues aquí resulta fundamental entender al lenguaje como símbolo y no sólo como signo, o sea, reconocerle la capacidad, bajo determinadas condiciones, de hacer presente, y no únicamente evocar, el mundo trascendente a que se refieren las expresiones de las creencias y sentimientos religiosos. Si no fuera así, una de las afirmaciones fundamentales del cristianismo cual es la de la encarnación del Verbo de Dios carecería de toda plausibilidad. La concepción cristiana del hombre y de Dios requiere que tanto el conocimiento como el lenguaje humanos puedan alcanzar, en un cierto sentido, a la misma divinidad cuando ésta decide asumir las dimensiones esenciales y más humanas de nuestra condición. Por eso le resulta tan difícil a la teología establecer un diálogo constructivo con una postmodernidad que ha disuelto al sujeto en signos, mecanismos, poderes y estructuras que se explican por su propia dinámica, por el juego sintáctico de sus propias interpretaciones. Aunque todavía, por influjo de la tradición metafísica occidental, se viva culturalmente en parte de la ilusión de que el hombre lleva a cabo una obra propiamente humana y hace libremente lo que debe, no parece haber más libertad que las reglas que se nos imponen, como bien nos muestra el lenguaje, que incluso acaba constituyéndonos en sujetos: ¿seríamos personas, es decir, centros conscientes de un yo profundo si el lenguaje no nos lo dijera? ¿Y no nos lo dice acaso para engañar nuestra vanidad y someternos así más fácilmente a sus juegos sintácticos naturalistas? Estas preguntas pueden parecer ciencia ficción, pero recogen en buena parte la sensación de impotencia, anonimato, indefensión, vacío e incluso hastío que tienen no pocas personas ante las dinámicas que acaban imponiéndosenos bajo la apariencia de obras racionales del hombre. Por eso acaso quepa decir que la teología no debería entretenerse simplemente en análisis hermenéuticos del lenguaje religioso, por muy útiles que puedan ser a efectos catequéticos o pastorales, y que debería más bien afrontar, junto con la filosofía, la gran cuestión de fondo: si la filosofía del lenguaje y la hermenéutica pueden declarar innecesaria a la metafísica en un mundo en que el sujeto humano mismo parece innecesario. Pues si el cristianismo no se atreve a aportar a esta cuestión datos extraídos de la revelación y elaborados teológicamente, corre el riesgo de ser entendido como un lenguaje no sólo falto de sentido, sino que parece pervivir como reliquia curiosa de un pasado ya superado de la humanidad, que coincidiría con los siglos de su ensueño metafísico (Comte). Que Dios sea relevante para el hombre, y así que el hombre sea relevante para sí mismo y para Dios, depende también en buena parte de la concepción filosófica que tengamos del lenguaje. Wittgenstein creyó que debía alejar a lo transcendente del lenguaje. Pero así se vio obligado a vivir de lo más importante desde el sufrimiento de una interioridad incomunicable. El cristianismo no puede aceptar que el sufrimiento humano no deba ser compartido, pero por eso mismo ha de luchar porque el lenguaje alcance toda la densidad humana de que sea capaz. Y para eso se precisa una teología fuerte, al lado de la filosofía en el sentido más verdadero de la palabra.

7. Bibliografía

Indicamos aquí una bibliografía mínima y parcial de obras y escritos de y sobre Ludwig Wittgestein. Sin ninguna pretensión de exhaustividad, adjuntamos en un archivo aparte una serie más extensa de referencias, para quien pudiera estar interesado en hacer una investigación seria sobre este autor. [Bibliografia]

a) Ediciones completas de las obras de Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein: Wiener Ausgabe (hrsg. von M. Nedo), Springer Verlag, Wien/New York 1993 y ss.

Schriften, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1960-1982, 8 volúmenes.

Werkausgabe in 8 Bänden, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1984 y ss.

Wittgenstein’s Nachlass, The Bergen Electronic Edition, Oxford University Press – University of Bergen – The Wittgenstein Trustees 2000.

b) Traducciones al castellano

Aforismos, cultura y valor (trad. castellana de E. C. Frost y prólogo de J. Sádaba; edición de G. H. von Wright con la colaboración de H. Nyman), Espasa Calpe, Madrid 1995, sigue la traducción inglesa de Vermischte Bemerkungen.

Arte, Psicología y Religión, Universidad de San Marcos, Buenos Aires 1974.

Comentarios sobre “La rama dorada”, UNAM, México 1985.

Conferencia sobre ética. Con dos comentarios sobre la teoría del valor (introd. de M. Cruz, trad. de F. Birulés), Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona 1989, 19973reimp.

Diario filosófico (1914-1916) (trad. de J. Muñoz e I. Reguera), Ariel, Barcelona 1982, es traducción de la segunda edición bilingüe: Notebooks: 1914-1916 (ed. al.-ingl. de G. H. von Wright y G. E. M. Anscombe, trad. de G. E. M. Anscombe), Oxford: Basil Blackwell 1961, con texto alemán idéntico al de «Schriften I».

Diarios secretos, (trad. de A. Sánchez Pascual), «Saber» 5 (sept.-oct. 1985) y 6 (nov.-dic. 1985). Edición en formato libro de W. Baum (trad. de los textos alemanes: A. Sánchez Pascual, Cuadernos de guerra de I. Reguera), edición bilingüe alemán-castellano, Alianza, Madrid 1998; 1ª edición en “Alianza Universidad”: 1991.

En torno a la ética y al valor (trad. de Ethics de A. Salazar), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 1967.

Estética, psicoanálisis y religión (trad. de E. Rabossi de las Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief), Editorial Sudamericana, Buenos Aires 1976.

Gramática filosófica (texto establecido por R. Rhees, trad. de L. F. Segura), UNAM, México 1992.

Investigaciones filosóficas (trad. de A. Rossi), UNAM, México 1967.

Investigaciones filosóficas (trad. de A. García Suárez y U. Moulines), edición bilingüe alemán-castellano, Crítica, Barcelona 1988.

Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa (introducción de I. Reguera), Paidós-I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona 1992, incluye notas de R. Rhees de sus conversaciones con Wittgenstein sobre Freud.

Los cuadernos azul y marrón (prefacio de R. Rhees, traducción de la 2ª edición inglesa por F. Gracia Guillén), Tecnos, Madrid 1968, 31998.

Movimientos del pensar. Diarios 1930-1932/1936-1937 (edición de I. Somavilla, traducción de I. Reguera), Pre-Textos, Valencia 2000.

Notas dictadas a G.E. Moore en Noruega, en abril de 1914, en: Diario filosófico (1914-1916), trad. de los diarios: J. Muñoz, y de los apéndices: I. Reguera, Ariel, Barcelona 1982, pp. 187-206.

Notas para las conferencias sobre “Experiencia privada” y “Datos sensibles”, en: E. Villanueva (comp.), El argumento del lenguaje privado (trad. de J. Lascurain y E. Villanueva), UNAM, México 1979.

Notas sobre lógica, en: «Teorema», Valencia, Número monográfico sobre el Tractatus (1972) 7-47, trad. castellana de J. L. Blasco y A. García Suárez.

Observaciones a La Rama Dorada de Frazer (introd. y trad. de J. Sádaba, edición y notas de J. L. Velázquez), Tecnos, Madrid 1992, 21996.

Observaciones sobre los colores (introd. de I. Reguera, trad. de A. Tomasini Bassols), Instituto de Investigaciones Filosóficas (UNAM)-Paidós, Barcelona 1994, edición bilingüe español-alemán.