En 1947 se publican dos de las obras más interesantes de Horkheimer y Adorno: Dialéctica de la ilustración (redactada en los años finales de la segunda guerra mundial) y El eclipse de la razón” o Crítica de la razón instrumental. Su punto de partida es el convencimiento de que “somos incapaces de describir lo Bueno, lo Absoluto, pero sí podemos, en cambio, caracterizar aquello que nos hace padecer, que necesita ser transformado y que debería unir a todos los que se empeñan por conseguirlo en un esfuerzo comunitario y de solidaridad”. Negativa a nombrar lo positivo, pensar la barbarie del presente, asumir y nombrar lo negativo y hacerlo con método.

Para situar la ética de la modernidad crítica (o, por mejor decir: autocrítica), cuyos principales representantes han sido Horkheimer y Adorno, tiene interés empezar por una comparación con la filosofía moral del científico responsable que se esboza en la obra del viejo Einstein.

La pretensión cientificista del socialismo estalinista en los años treinta, el uso instrumental y racista de la ciencia durante el holocausto en la Alemania nazi y el vínculo establecido entre el complejo tecno científico creado en EEUU durante la segunda guerra mundial y la decisión política de lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki son algunos de los factores que hicieron pasar a primer plano, al acabar la guerra, la reflexión filosófica acerca de la relación entre razón, ciencia y ética. En los artículos y declaraciones de A. Einstein entre 1945 y 1950 se puede rastrear el fundamento de una autocrítica de la ciencia y de una ética de la responsabilidad del científico en la nueva época de las armas atómicas.

La crítica de la sola razón tecnológica, el peligro de las derivaciones de la nueva física atómica, la pérdida de autonomía de la ciencia ante el poder político, la implantación del “poder desnudo” con un uso instrumental de la ciencia (o sea, la extensión del autoritarismo desde el nacionalsocialismo y el estalinismo al maccartismo) son motivos que han hecho desembocar esta autocrítica de la ciencia del siglo XX en la necesidad de una nueva manera de pensar en la época de las armas atómicas, etc. La confianza en la pura razón científica se ha roto definitivamente. Esta nueva manera de pensar, esta autocrítica de la ciencia, defendida por Einstein, por Russell y, más en general, por los científicos que constituyeron el grupo Pugwahs, se expresaba en la idea de la “ciencia para salvarnos de la ciencia”, en la afirmación de la autonomía de la ciencia respecto del poder político, en la formulación de la necesidad de un nuevo humanismo de base científico-racional. (Sobre el movimiento Pugwahs hay que ver: Joseph Rotblat Ed. Los científicos, la carrera armamentista y el desarme. Serbal-Unesco, Barcelona, 1984). Lo que hay en el fondo de esta propuesta para una nueva ética de la responsabilidad del científico es, por así decirlo, una recuperación de la individualidad positiva del científico de la “época heroica” de la ciencia (de Galileo a Newton). Esta propuesta da por supuesto que existe algo así como una tradición de pensamiento, en la cultura europea, con la que enlazar históricamente. Y se atiene a ello.

En cambio, los principales representantes de la Escuela de Frankfurt, que han compartido algunas de las preocupaciones básicas de Einstein y de Russell en cuanto a la responsabilidad del científico en el siglo XX, tienen otros presupuestos y otra formación.

El principal de sus presupuestos se puede enunciar así: lo que se está viviendo es una crisis de la ciencia, y como la ciencia es la expresión por antonomasia de la razón en nuestra época, por implicación, se trata de una crisis de la razón. En esto Horkheimer y Adorno son herederos de la llamada “cultura de la crisis” que dominó en la Alemania de los años veinte-treinta, uno de cuyos pernos fue la afirmación de la “crisis de la ciencia” y el desprecio por la lógica formal. Esta herencia aparece en la crítica que hacen de la ciencia y de la tecnología en relación con la razón instrumental. Adorno, en su “Diagnóstico” (Minima moralia, 80) habla de “la estupidez colectiva de los técnicos investigadores”, de su “anquilosamiento en la estupidez”, de su “renuncia a pensar”. Y Horkheimer (Ocaso, 71) afirma que “la lógica no es independiente del contenido. Teniendo en cuenta que en realidad la parte privilegiada de los hombres consideran barato lo que queda fuera de la posibilidad de consumo de los otros, una lógica no partidista sería tan partidista como el código penal, que es el mismo para todos”. Esto es algo que a Einstein (y a Russell), exponentes de la autocrítica de la ciencia contemporánea, les hubiera parecido exagerado, unilateral (y por lo que hace a la lógica, falso).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que cuando Horkheimer y Adorno escriben La dialéctica de la ilustración tienen ya detrás de sí una amplia experiencia como investigadores en el ámbito sociocultural. Horkheimer y Adorno eran entonces los dos más conocidos exponentes del Instituto franfuktiano de Investigación Social en el que habían trabajado también Friedrich Pollock (economista: sobre la teoría monetaria, sobre la planificación económica soviética: el capitalismo contemporáneo como capitalismo de Estado y las posibilidades de supervivencia del capitalismo, 1941], Franz Borkenau (sobre la transición a la modernidad, sobre el “reñidero español” durante la guerra civil] y W alter Benjamin, entre otros.

El interés preferente de Adorno y Horkheimer era la crítica sociocultural (o mejor: la crítica de algunas subculturas particularmente significativas de nuestra época de “cultura de masas”). Habían propugnado un filosofar contrario a la vez a toda metafísica idealista y a todo cientificismo, que se concretaba en el estudio de las mediaciones psíquicas entre estructura social y carácter, entre posición socioeconómica y carácter. Desde los años veinte hasta el estallido de la segunda guerra mundial los exponentes de la Escuela de Frankfurt compartieron tres experiencias que han marcado su reflexión: el proceso de burocratización en la Unión Soviética, la consolidación de los regímenes fascistas (en Alemania y en Italia) y la potencia integradora del capitalismo en la “sociedad de consumo”.

I

Suele decirse que en tiempos de crisis históricas el hombre que salta de lo viejo a lo nuevo, cuando lo viejo aún predomina ambiguamente y lo nuevo no hace sino esbozarse, tiene dos almas (así hablaba Lukács de sí mismo en Historia y consciencia de clase). La Escuela de Frankfurt ha tenido, valga la broma, cuatro: Marx (el punto de vista crítico y dialéctico: metodológico), Weber (el análisis histórico del capitalismo y el desencantamiento del mundo: el macroproceso de modernización como racionalización que afecta lo social, lo cultural y lo personal), Freud (del malestar de la cultura, 1929: la civilización transforma las pulsiones de los hombres en aspiraciones sociales, culturales, intelectuales, que no les permite satisfacer, de donde nace un sentimiento de frustración, de decepción, de malestar que es común a todos los hombres, a la crítica de la cultura: la preocupación por la psicología colectiva en la época de la cultura de masas. Marcuse, Eros y civilización) y Husserl-Heidegger-Jaspers (la crítica fenomenológico-existencialista, radical, de la tecnología contemporánea como base de lo inauténtico, de la deshumanización, de la cosificación y alienación del hombre y el salto a la dimensión estética como paso atrás.

Cuatro textos para comentar en relación con las “almas” de la Escuela de Frankfurt:

Marx:

”En nuestros días toda cosa parece estar preñada de su contrario. Vemos que la maquinaria, dotada de la maravillosa fuerza de disminuir y fecundar el trabajo humano, lo mutila y devora hasta el agotamiento. Un extraño conjuro transforma las nuevas fuentes de riqueza en fuentes de miseria. Las victorias de la ciencia parecen pagarse con la pérdida de carácter. A medida que domina la naturaleza, el hombre parece sometido por otros hombres o por su propia vileza. Hasta la pura luz de la ciencia parece no poder brillar sino sobre el oscuro transfondo de la ignorancia. Todos nuestros inventos y todo nuestro progreso parecen desembocar en la dotación de las fuerzas materiales con vida espiritual y en la conversión de la vida espiritual en estúpida fuerza material.” (Discurso pronunciado el 19 de abril de 1856 para el aniversario de The People´s Paper)

Weber:

“El destino de una época cultural que ha comido del árbol de la ciencia es el de tener que saber que no podemos deducir el sentido de los acontecimientos mundiales del resultado de su estudio, por muy completo que éste sea. Por el contrario, debemos ser capaces de crearlo por nosotros mismos. También tiene que saber que los ideales nunca pueden ser el producto de un saber empírico progresivo. Y, por lo tanto, que los ideales supremos que más nos conmueven sólo se manifiestan en todo tiempo gracias a la lucha con otros ideales, los cuales son tan sagrados como los nuestros”. (Escritos metodológicos)

Freud:

“Es forzoso reconocer la medida en que la cultura reposa sobre la renuncia a las satisfacciones instintuales: hasta qué punto su condición previa radica precisamente en la insatisfacción (¿por supresión, represión o algún otro proceso?) de instintos poderosos. Esta frustración cultural rige el vasto dominio de las relaciones sociales entre los seres humanos, y ya sabemos que en ella reside la causa de la hostilidad opuesta a toda cultura (…) Si la evolución de la cultura tiene tan transcendentes analogías con la del individuo y si emplea los mismos recursos que ésta, ¿acaso no estará justificado el diagnóstico de que muchas culturas —o épocas culturales, y quizá aún la Humanidad entera— se habrían tornado “neuróticas” bajo la presión de las ambiciones culturales? (…) Podemos esperar que algún día alguien se atreva a emprender el estudio de la patología de las comunidades culturales. (…) A mi juicio, el destino de la especie humana será decidido por la circunstancia de si —y hasta qué punto— el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y de autodestrucción. (El Malestar de la cultura, 1930)

Husserl

“La exclusividad con la que en la segunda mitad del siglo XIX se dejó determinar la visión entera del mundo del hombre moderno por las ciencias positivas y se dejó deslumbrar por la prosperity hecha posible por ellas, significó paralelamente un desvío indiferente respecto de las cuestiones realmente decisivas para una humanidad auténtica. Meras ciencias de hechos hacen meros hombres de hechos (…) Las cuestiones que la ciencia excluye por principio son precisamente las más candentes para unos seres sometidos, en esta época desventurada, a mutaciones decisivas: las cuestiones relativas al sentido o sinsentido de esta entera existencia humana. La mera ciencia de los cuerpos materiales nada tiene que decirnos sobre estas cosas, puesto que ha hecho abstracción de todo lo subjetivo. ¿Puede el mundo, y la existencia humana en él, tener en verdad un sentido si las ciencias no admiten como verdadero sino lo constatable de este modo objetivo, si a la historia únicamente le es dado enseñarnos que todas las configuraciones del mundo espiritual, los vínculos que han cohesionado a los hombres, los ideales y normas, se forman —simplemente— y se deshacen como olas fugitivas, que la razón humana muta una y otra vez en sinsentido y las obras buenas en castigos? ¿Podemos vivir en este mundo en el que el acontecer histórico no es otra cosa que concatenación incesante de ímpetus ilusorios y de amargas decepciones? (La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental, 1930-1935).

(Se podría añadir en relación con esto, el comentario a Martin Heidegger, Ueber den Humanismus, 1946, sobre el “amigo del hogar”, el humanista-poeta que se presenta como armonizador de pensamiento esencial y ciencia, que conseguiría volver a cobijar lo calculable y la técnica de la naturaleza en el abierto misterio de una naturalidad nuevamente vivida de la naturaleza).

Uno de los puntos de partida de la Escuela de Frankfurt ha sido la admisión de la perspectiva metodológica de Marx: su concepto de la dialéctica como punto de vista que quiere separarse por igual de la metafísica especulativa (Hegel) y del positivismo (Comte). Pero con una diferencia: mientras que en Marx la dialéctica apuntaba hacia la transformación radical del mundo (el socialismo) y se presentaba, en esta voluntad de transformación (y en alianza con la ciencia) como superación de la filosofía, en la Escuela de Frankfurt se da la primacía, por una parte, al análisis de la subjetividad (no al proceso histórico objetivo) y, por otra, al momento de la negatividad (no al momento de la síntesis o de la resolución). Y la dialéctica de la subjetividad y de la negación es ya la filosofía misma por excelencia: la filosofía no es praxis realizada, es ética de la resistencia. Si se compara con Marx y con Hegel, la dialéctica de la Escuela de Frankfurt no es una dialéctica de la objetividad y del proceso histórico que acaba positivamente en una reconciliación; es dialéctica de la subjetividad, dialéctica negativa, dialéctica de la tensión permanente, sin conclusión, dialéctica trágica, abierta, dialéctica de la ambigüedad y de la paradoja, dialéctica de la interrogación.

Quizás la mejor manera de explicar esta diferencia de enfoque sean estas palabras de Walter Benjamin: “Marx dice que las revoluciones son las locomotoras de la historia universal. Pero quizás las cosas son totalmente distintas. Quizás las revoluciones son el recurso al freno de seguridad por parte del género humano para impedir que el tren acabe en el abismo”.

II

Uno de los aspectos más interesantes de esta dialéctica negativa es su análisis fenomenológico de las formas de la cultura contemporánea, su crítica de la cultura: la subjetividad herida, la vida dañada. Aquí nos limitaremos, por razones de tiempo, a la lectura y comentario de algunos pasos de dos obras: Ocaso, de Hokheimer y Mínima moralia, de Adorno.

La crítica frankfurtiana de la cultura se puede ver como una nueva lectura del dicho: “el sueño de la razón produce monstruos”. No es que la razón se duerma, y en su dormitar sueñe monstruos; es la razón misma, en su configuración histórica (instrumental), la que produce los monstruos. Solo que esto no equivale, ni tiene por qué reducirse, a una reproposición del “vivan las caenas”, sino que es una llamada de atención que implica el reconocimiento del límite de la Ilustración, el reconocimiento del fracaso histórico del proyecto moral de la Ilustración. Se podría decir, por tanto, que lo que pasa por las cabezas de estos representantes de la Escuela de Frankfurt, en 1947, cuando toman conciencia de la dimensión del holocausto, es algo muy parecido a lo que pasó por la cabeza del ilustrado y afrancesado Goya después de 1803, a saber:

La humanidad se abisma a una nueva forma de barbarie: en la autodestrucción de la razón. El proyecto de reconstrucción racional del mundo, del que la razón ilustrada ha hecho depender el proyecto de sociedad emancipada y racional, lleva en su seno la serpiente de la contradicción, su misma negación: la razón instrumental se impone a la razón crítica y a la razón utópica. La razón ilustrada conlleva la instauración del pensamiento enclaustrador y el dominio de la lógica de la identidad. La barbarie no es sólo lo nacido del nazismo y del fascismo, sino que brota del mismo ejercicio de la razón en la historia del género humano, porque ilustrar e iluminar es, a la vez, históricamente dominar y encadenar: Logos dominador. De ahí que la Dialéctica de la ilustración sea, sobre todo, un paseo por la historia del mito y la razón: de la Odisea a Sade y a Nietzsche. El mito de la racionalidad tecnológica se convierte en fuerza objetiva, inversión de la razón en positivismo.

La tesis central de la Dialéctica de la Ilustración es: la Ilustración, que se quiso desmitificadora, crítico-racional, que es el hito principal del proceso de formación cultural con el que se identifica la modernización occidental, se ha convertido en una nueva mitología que refuerza aquello mismo con lo que quería acabar. En el eclipse de la razón, y a través de la crítica de la razón instrumental, lo que se impone es establecer un nexo entre el pensar filosófico y la oscura perspectiva que presenta el futuro real. Dar voz a los héroes anónimos que han atravesado infiernos de padecimiento y degradación a causa de su resistencia contra el sometimiento y la opresión, a los mártires anónimos de los campos de concentración que son los símbolos de la humanidad que lucha por nacer. Es tarea de la filosofía, en la crítica de la modernidad, traducir lo que ellos han hecho a una lengua que se escuche aún cuando sus voces finitas han sido silenciadas por la tiranía: una reflexión sobre la herida de la subjetividad. La filosofía (moral) aparece así como resistencia y negatividad crítica frente a la razón formalizada y sus dominios especializados, sus divisiones del trabajo: “La filosofía no es síntesis, base o coronamiento de la ciencia, sino el esfuerzo para resistir a la sugestión, la decisión de la libertad intelectual y real”.

Abrimos una serie para recopilar temas sobre la relación entre la cultura entendida en sentido amplio, desde aquel que confiere a la palabra cultura un rasgo distintivo del conocimiento, especialmente el gusto por las bellas artes y las humanidades, como el complejo de saberes, creencias y modelos de conducta de los grupos sociales, incluyendo los medios materiales que usan sus integrantes para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo.

Abrimos una serie para recopilar temas sobre la relación entre la cultura entendida en sentido amplio, desde aquel que confiere a la palabra cultura un rasgo distintivo del conocimiento, especialmente el gusto por las bellas artes y las humanidades, como el complejo de saberes, creencias y modelos de conducta de los grupos sociales, incluyendo los medios materiales que usan sus integrantes para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo.

Es curioso cómo volver a un libro desencadena una serie de recuerdos de otros, atados en la memoria no por su relación entre ellos, sino por haberlos leído en la misma etapa de aprendizaje. Como lector, me crié mezclando libros de Los Cinco Enid Blyton, del Guillermo de Richmal Crompton y toda clase de tebeos con las tragedias de Shakespeare, el Quijote, por curiosidad que se convirtió en devoción, como algunas novelas de Dickens y Dostoievski, o la poesía, el teatro y las prosas de García Lorca, todos ellos en aquella colección de Obras Completas de Aguilar que mi padre compraba. Todo eso, perdonen, hasta los 14 años.

Es curioso cómo volver a un libro desencadena una serie de recuerdos de otros, atados en la memoria no por su relación entre ellos, sino por haberlos leído en la misma etapa de aprendizaje. Como lector, me crié mezclando libros de Los Cinco Enid Blyton, del Guillermo de Richmal Crompton y toda clase de tebeos con las tragedias de Shakespeare, el Quijote, por curiosidad que se convirtió en devoción, como algunas novelas de Dickens y Dostoievski, o la poesía, el teatro y las prosas de García Lorca, todos ellos en aquella colección de Obras Completas de Aguilar que mi padre compraba. Todo eso, perdonen, hasta los 14 años. Nacido en Estocolmo en 1931, puede asegurarse de él, sin que suene anacrónico, que ha sido fundamentalmente un poeta. También traductor, músico, y psicólogo en instituciones penitenciarias suecas. Uno de los poetas suecos más influyentes en las letras universales, traducido a más de cuarenta idiomas y galardonado con importantes premios internacionales, al que el Nobel parecía difícil, porque no dejaba de ser sueco y la paradoja persigue especialmente a los poetas. Lo recibió en 2011 y entonces hice una breve reseña.

Nacido en Estocolmo en 1931, puede asegurarse de él, sin que suene anacrónico, que ha sido fundamentalmente un poeta. También traductor, músico, y psicólogo en instituciones penitenciarias suecas. Uno de los poetas suecos más influyentes en las letras universales, traducido a más de cuarenta idiomas y galardonado con importantes premios internacionales, al que el Nobel parecía difícil, porque no dejaba de ser sueco y la paradoja persigue especialmente a los poetas. Lo recibió en 2011 y entonces hice una breve reseña.

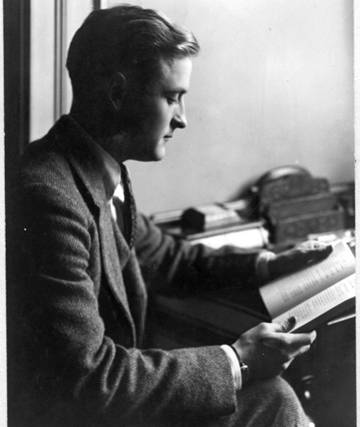

Descendiente de irlandeses, F. Scott Fitzgerald nació en St. Paul, Minnesota, el 24 de septiembre de 1896. En su época de estudiante frecuentó algunos de los más prestigiosos colegios de educación media y superior: la Academia de St. Paul en su ciudad natal, el Colegio Newman y, finalmente, Princeton, centro de estudios envidiado por muchos. Fueron hermosos años entre la adolescencia y la juventud, años de encuentro con una generación en que brillaban los oropeles sociales y económicos.

Descendiente de irlandeses, F. Scott Fitzgerald nació en St. Paul, Minnesota, el 24 de septiembre de 1896. En su época de estudiante frecuentó algunos de los más prestigiosos colegios de educación media y superior: la Academia de St. Paul en su ciudad natal, el Colegio Newman y, finalmente, Princeton, centro de estudios envidiado por muchos. Fueron hermosos años entre la adolescencia y la juventud, años de encuentro con una generación en que brillaban los oropeles sociales y económicos. A este lado del paraíso es, como se dijo, una obra de raíz autobiográfica y, en cierto modo, testimonial, que narra los años de niñez y adolescencia de Amory Blaine, alter ego del autor con el que comparte hasta el año de nacimiento (1896), y el ilusionado arribo a la prometedora época de la primera juventud. Un epígrafe, tomado de Oscar Wilde, nos muestra uno de los tonos de esta novela polifónica: “Experiencia es el nombre que muchos dan a sus errores”. En las primeras páginas veremos al pequeño Amory en el ambiente de la familia, compuesta por el padre, “hombre inarticulado y poco eficaz, que gustaba de Byron y tenía la costumbre de dormitar sobre los volúmenes abiertos de la Enciclopedia Británica”, enriquecido casualmente por la oportuna defunción de sus hermanos mayores, y por Beatrice O’Hara, la madre que transmitió al hijo único sus rasgos célticos y con ellos una brillantez algo frivola y llena de encanto.

A este lado del paraíso es, como se dijo, una obra de raíz autobiográfica y, en cierto modo, testimonial, que narra los años de niñez y adolescencia de Amory Blaine, alter ego del autor con el que comparte hasta el año de nacimiento (1896), y el ilusionado arribo a la prometedora época de la primera juventud. Un epígrafe, tomado de Oscar Wilde, nos muestra uno de los tonos de esta novela polifónica: “Experiencia es el nombre que muchos dan a sus errores”. En las primeras páginas veremos al pequeño Amory en el ambiente de la familia, compuesta por el padre, “hombre inarticulado y poco eficaz, que gustaba de Byron y tenía la costumbre de dormitar sobre los volúmenes abiertos de la Enciclopedia Británica”, enriquecido casualmente por la oportuna defunción de sus hermanos mayores, y por Beatrice O’Hara, la madre que transmitió al hijo único sus rasgos célticos y con ellos una brillantez algo frivola y llena de encanto.

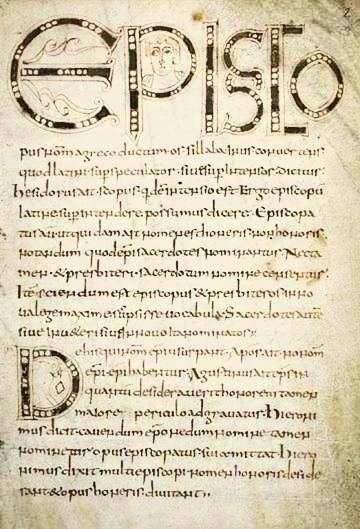

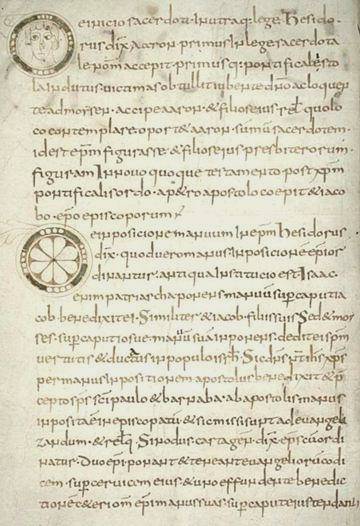

(Letras unciales, Libro de Kells, del año 800)

(Letras unciales, Libro de Kells, del año 800)